Причины и виды отклонений в речевом развитии детей дошкольного возраста.

Речевая функция, так же как и другие высшие психические функции (память, мышление, восприятие, внимание и т. д.), формируется у ребёнка постепенно, начиная с внутриутробного периода, и процесс этот не всегда протекает гладко.

Основные причины нарушения речевого развития:

Внутренние (эндогенные) причины речевых нарушений

-Заболевания матери во время беременности.

-Травмы, полученные матерью во время беременности, падения и ушибы

-Аллергии матери.

-Токсикоз беременности, не зависимо от срока беременности.

-Иммунологическая несовместимость крови матери и ребенка.

-Многообразная акушерская патология .

-Курение во время беременности, употребление алкоголя.

-Неблагоприятный возраст матери для беременности.

-Особые психические нагрузки матери в период беременности.

-Наследственная предрасположенность, генетические аномалии.

- Заболевания, перенесенные ребенком в первые годы жизни.

Внешние (экзогенные) причины речевых нарушений

Речь развивается по подражанию, поэтому некоторые речевые нарушения (заикание, нечеткость произношения, нарушение темпа речи) могут иметь в своей основе подражание.

-Речевые нарушения часто могут возникать при различных психических травмах .

-«Двуязычие» в семье

- Сюсюкание с детьми, выражающееся в подлаживании взрослых под детскую речь.

-Речевые нарушения чаще возникают у мальчиков, у которых и само появление речи наблюдается в несколько более поздние сроки. Это связано с тем, что у мальчиков позднее, чем у девочек, развивается левое полушарие головного мозга, «ответственное» за речевую функцию.

Основные виды речевых нарушений:

Дислалия-это нарушение звукопроизношения.

Особенности: хороший словарный запас, правильное построение предложений и согласование слов; но есть дефектное произношение некоторых звуков.

Нарушения звукопроизношения в речи ребёнка могут проявляться поразному: звук отсутствует: ампа (лампа), акета (ракета); звук произносится искажённо, т.е. заменяется звуком, отсутствующим в фонетической системе русского языка: например, вместо р произносится "горловой"; вместо с межзубный с; звук заменяется звуком, более простым по артикуляции (л -у)

В зависимости от сохранности анатомического строения речевого аппарата выделяют два вида дислалии: функциональную и механическую

Причины функциональной дислалии: общая физическая ослабленность, обусловленная частыми соматическими заболеваниями; недостаточная степень развития фонематического слуха; неблагоприятные социальные и речевые условия, в которых воспитывается ребёнок; двуязычие в семье.

Причины механической дислалии:

1. Недостатки строения челюстно-зубной системы: а) дефекты в строении зубного ряда (отсутствие передних зубов, редкие передние зубы, двойной ряд зубов); б) дефекты в строении челюстей: - прогнатия (верхняя челюсть резко выдвинута вперёд); - прогения (нижняя челюсть резко выдвинута вперёд); - передний открытый прикус; - боковой, двусторонний прикус; - укороченная или слишком массивная уздечка языка.

2. Патологические изменения величины и формы языка.

3. Неправильное строение твёрдого и мягкого нёба.

4. Атипичное строение губ.

Фонетико-фонематическое недоразвитие -это нарушение процессов формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.

Особенности:

1. Недифференцированное произношение пар или групп звуков. В этих случаях один и тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или даже трех других звуков. Например, мягкий звук т' произносится вместо звуков с', ч, ш ("тюмка", "тяска", "тяпка" вместо сумка, чашка, шапка).

2.Замена одних звуков другими, Обычно звуки, сложные для произнесения заменяются более легкими, которые характерны для раннего периода речевого развития. Например, звук л употребляется вместо звука р., звук ф вместо звука ш. У некоторых детей целая группа свистящих и шипящих звуков может быть заменена звуками т и д ("табака" вместо собака и т.п.).

3.Смешение звуков. Ребенок может в одних словах употреблять звуки правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. Так, ребенок, умея произносить звуки р, л или с изолированно, в речевых высказываниях произносит, например, "Столял стлогает дошку" вместо Столяр строгает доску.

Общее недоразвитие речи (ОНР) - различные сложные речевые расстройства, при которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы, т.е. звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики).

Причины общего недоразвития речи: различные неблагоприятные воздействия : во внутриутробном периоде развития (интоксикации, токсикоз), во время родов (родовая травма, асфиксия), в первые годы жизни ребёнка.

Особенности: Позднее начало речи: первые слова появляются к 3-4, а иногда и к 5 годам. Нарушение звукопроизношения. Нарушение фонематического слуха. Нарушение лексико-грамматического строя речи: испытывают трудности при словоизменении и словообразовании, неверно строят предложения, неправильно употребляют окончания. В эту группу попадают и двуязычные дети, у которых ОНР возникает на фоне двуязычия.

Заикание -нарушение темпа, ритма, плавности речи, вызванное судорогами мышц лицевого аппарата; возникает в возрасте 2-2,5 года Особенности: вынужденные остановки в речи, повторения отдельных звуков и слогов, добавление перед отдельными словами лишних звуков («а», «и»).

Профилактика заикания:

1.речь окружающих должна быть неторопливой, правильной и отчетливой;

2.нужно ограничить контакты малыша с заикающимися;

3.не допускать скандалов и конфликтов при ребенке;

4.избегать психических и физических травм (особенно головы);

5.не перегружать ребенка информацией и впечатлениями;

6.не опережать развитие ребенка и не пытаться сделать из него вундеркинда;

7.не запугивать ребенка страшными сказками;

8.не оставлять ребенка в качестве наказания в темном помещении, не бить ребенка.

Любые нарушения речи можно исправить, важно - не упустить время.

01.09.2024

Развитие мелкой и артикуляционной моторики

Дети, у которых лучше развиты мелкие движения рук, имеют более

развитый мозг, особенно те его отделы, которые отвечают за речь. Иначе говоря,

чем лучше развиты пальчики ребенка, тем проще ему будет осваивать речь.

Мелкая моторика рук – это разнообразные движения пальчиками и

ладонями. Крупная моторика – движения всей рукой и всем телом. Тонкая моторика

– развитие мелких мышц пальцев, способность выполнять ими тонкие

координированные манипуляции малой амплитуды.

Значение развития мелкой моторики:

1. Повышают

тонус коры головного мозга.

2. Развивают

речевые центры коры головного мозга.

3. Стимулируют

развитие речи ребенка.

4. Согласовывают

работу понятийного и двигательного центров речи.

5. Способствуют

улучшению артикуляционной моторики.

6. Развивают

чувство ритма и координацию движений.

7. Подготавливают

руку к письму.

8. Поднимают

настроение ребенка.

Чтобы исправить речевое нарушение, нужно вести целенаправленную

работу по развитию мелкой моторики. Такая работа ускоряет созревание

областей головного мозга, которые отвечают за речь, и способствует

ускорению дефектов речи.

Формирование словесной речи ребенка начинается, когда движения

пальцев рук достигают достаточной точности. Развитие пальцевой моторики как бы

подготавливают почву для последующего формирования речи.

Родителям рекомендуется вместе с детьми раскладывать пуговицы в

зависимости от их признаков: по цвету, по форме, по размеру; складывать из

пуговиц или бусинок различные узоры. Учить ребенка застегивать и расстегивать

пуговицы, зашнуровывать или расшнуровывать шнурки. Также рекомендуются

разнообразные игры с мозаикой, кубиками, которые способствуют формированию

тонкой моторики. Эффективно проводить различные виды изобразительной

деятельности, лепку и аппликации на разные темы в зависимости от поставленных

целей.

Пальчиковая гимнастика должна проводиться каждый день по 5 минут

дома с родителями и в детских учреждениях с педагогами.

Мелкую моторику рук развивают:

·

Различные игры с пальчиками, где необходимо выполнять те или

иные движения в определенной последовательности;

·

Игры с мелкими предметами, которые неудобно брать в ручку;

·

Игры, где требуется что-то брать или вытаскивать, сжимать –

разжимать, выливать – наливать, насыпать – высыпать, проталкивать в отверстия;

·

Рисование карандашами (фломастерами, кистью);

·

Застегивание и расстегивание молний, пуговиц, одевание и

раздевание и т.д.

Развивая мелкую моторику, нужно не забывать о том, что у ребенка

две руки. Старайтесь все упражнения дублировать: выполнять и правой, и левой.

Развивая правую руку, мы стимулируем развитие левого полушария мозга. И

наоборот, развивая левую руку, мы стимулируем развитие правого полушария. В

настоящее время практически у 80% населения мира лучше развито левое полушарие

мозга. Оно отвечает за логическое мышление, анализ, изучение языков. А правое

полушарие отвечает за интуицию, творчество, фантазию, восприятие искусства и

музыки.

15.09.2024

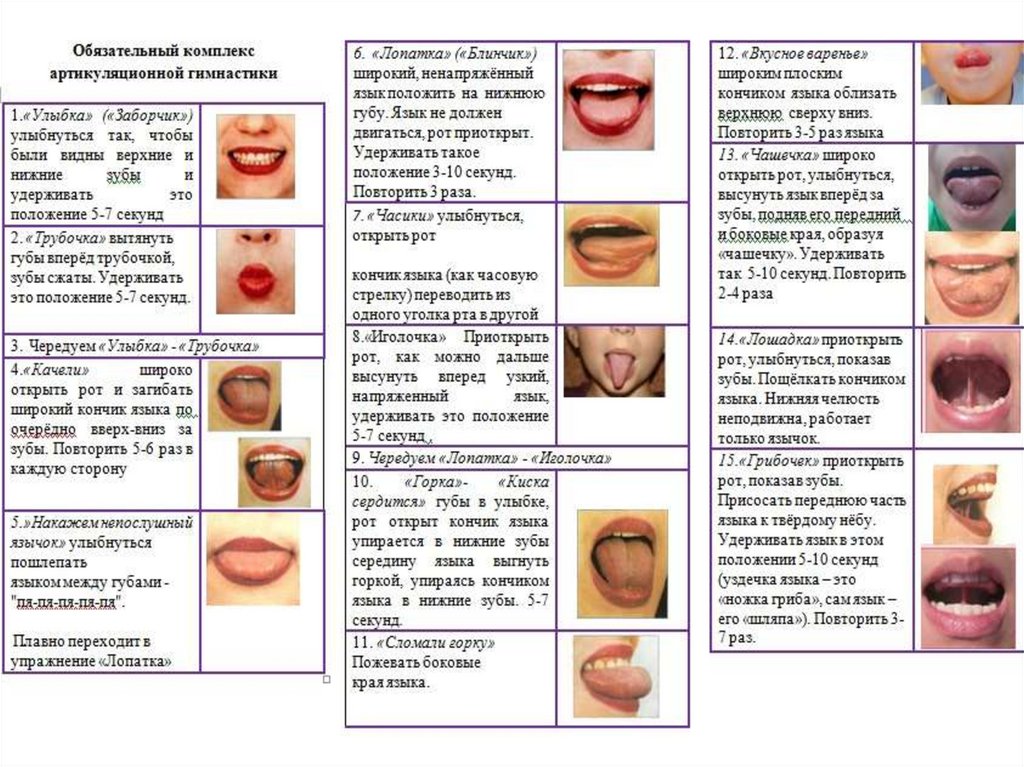

Артикуляционная гимнастика.

Статические и динамические артикуляционные упражнения.

Правильное произношение звуков детьми обеспечивается хорошей подвижностью и дифференцированной работой органов артикуляции. Выработать чёткие и согласованные движения органов артикуляционного аппарата помогает артикуляционная гимнастика.

Артикуляционная гимнастика — это комплекс упражнений, одни из которых помогают улучшить подвижность органов артикуляции, другие — увеличить объём и силу движений, третьи вырабатывают точность позы губ, языка, необходимую для произнесения того или иного звука.

Артикуляционная гимнастика — упражнения для тренировки органов артикуляции, необходимые для правильного звукопроизношения.

Как правильно проводить артикуляционную гимнастику дома?

Заниматься следует ежедневно 7 – 10 минут.

Все упражнения проводятся перед зеркалом (лучший вариант – большое зеркало, где ребенок видит себя и взрослого, но можно и маленькое зеркальце).

Все упражнения проводятся в виде игры.

Необходимо заинтересовать: «Давай поиграем с язычком…»

Сначала упражнение проводится медленно, не спеша, 4 – 5 упражнений в день, затем каждый день прибавляем по одному новому упражнению. Обычно комплекс упражнений, необходимый ребенку, подбирается индивидуально, в соответствии с его дефектом речи.

Артикуляционные упражнения делятся на статические и динамические.

Статические упражнения – это упражнения, где ребенок выполняет определенный уклад, позу щек, губ, языка. («Улыбочка», «Трубочка», «Лопаточка», «Иголочка», «Киска сердится», «Желобок», «Чашечка», «Заборчик»).

Статические упражнение должны удерживаться ребенком в течение 7 – 10 секунд, то есть мало показать, главное уметь удержать позу. Например, говорим ребенку: «ты будешь выполнять упражнение, а я буду считать».

Артикуляционная гимнастика (статические упражнения):

«Улыбочка». Губы растянуты в улыбке, видны сомкнутые зубы. Удерживать губы в таком положении следует 10-15 сек.

«Трубочка». Губы сомкнуты и вытянуты в виде трубочки вперед. Удерживать губы в таком положении следует 10-15 сек.

«Хоботок». Губы плотно сомкнуты и с напряжением вытянуты вперед как можно дальше. Удерживать 10 сек.

«Лопаточка». Расслабленный широкий кончик языка положить на нижнюю губу и удерживать на счет от 1 до 10. Верхняя губа приподнята, не касается поверхности языка.

«Иголочка». Узкий кончик языка высунуть изо рта, не касаясь им губ. Удерживать на счет от 1 до 10 «Сердитая кошечка» Рот приоткрыт, кончик языка упирается в нижние передние зубы, спинка языка приподнята, а боковые края прижаты к верхним коренным зубам. Удерживать язык в таком положении на счет от 1 до 10.

«Желобок». Высунуть широкий язык изо рта, его боковые края загнуть вверх. Плавно дуть на кончик языка. Выполнять 3-4 раза по 5-7 сек.

«Парус». Рот широко раскрыть, широкий кончик языка поставить за передние верхние зубы на бугорки, спинку немного прогнуть вперед, боковые края языка прижать к верхним коренным зубам. Удерживать на счет от 1 до 10. Выполнять 2 – 3 раза.

«Чашечка». Рот широко раскрыть, широкий кончик языка приподнять, подтянуть его к верхним зубам (но не касаться их), боковые края языка прикасаются к верхним коренным зубам. Удерживать язык в таком положении на счет от 1 до 10. Выполнять 3 – 4 раза.

«Заборчик». Зубы плотно сжать, губы в положении улыбки. Выполнять 5 – 6 раз по 10 – 15 сек.

Динамические упражнения – это упражнения, где необходимо правильное движения щек, губ, языка. («Лошадка», «Гармошка», «Маляр», «Дятел», «Катушка», «Прятки», «Вкусное варенье».) Эти упражнения тоже проводятся под счет, только при каждом счете ребенку необходимо поменять положение щек, губ или языка.

Артикуляционная гимнастика (динамические упражнения):

«Утиный клювик.» Губы сложены трубочкой. Щеки вытянуть, губы несколько расслабляются и производят смыкательные и размыкательные движения.

«Шторки». Рот приоткрыт, нижняя губа закрывает нижние зубы, а верхняя приподнимается, открывает верхние зубы. Затем положение губ меняется: нижняя губа опускается, открывая нижние зубы, а верхняя губа опускается, закрывая верхние зубы. Выполнять 5 – 6 раз.

«Лошадка». Присосать кончик языка к небу. Пощелкивание производится с изменением темпа (медленно – быстрее – очень быстро). Выполнять 10 – 15 раз.

«Грибок». Широко открыть рот. «Присосать поверхность языка к небу, при этом сильно оттянуть вниз нижнюю челюсть. Выполнять 5 – 6 раз.

«Маляр». Широко открыть рот. Широким кончиком языка проводить по небу от верхних зубов до маленького язычка и обратно. Выполнять в медленном темпе 5 – 6 раз.

«Дятел». Широко открыть рот. Языком с силой ударять в бугорки за верхними зубами. При этом ребенок произносит звук Д, подражая дятлу: д-д-д-д (15 – 20 сек.)

«Утюжок». Рот чуть приоткрыт. Широким кончиком языка надо поглаживать бугорки за верхними зубами: назад – вперед. Выполнять 20 – 25 раз.

«Покусывание кончика языка». Губы в положении улыбки. Прикусывание кончика языка производится 8 – 10 раз.

«Часики». Рот приоткрыт. Узкий язык движется от одного уголка рта к другому, стараясь не касаться губ. Упражнение проводится в медленном темпе под счет педагога или сопровождается словами: тик-так. Время выполнения – 20 сек.

«Вкусное варенье». Широким кончиком языка обнять верхнюю губу и убрать язык в полость рта. Рот при этом не закрывать. Выполнять 5 – 6 раз.